“二陽”即二次感染,指的是前一次感染新冠病毒康復后,再次感染新冠病毒。

世界衛生組織(WHO)建議,將“二次感染”定義為在初次感染后至少 3 個月后核酸檢測陽性。如果間隔不到 3 個月,但發現了感染不同分支的證據,也可判定為二次感染。不過,目前我國對二次感染還沒有一個被普遍接受的診斷標準。

根據監測數據顯示:全國疫情從 4 月中旬開始出現緩慢上升的情況,本土病例中 XBB 系列變異株占比從 2 月中旬的 0.2% 增長至 4 月下旬的 74.4%。

感染主要集中在三類人群:未被感染人群、新冠抗體已下降人群、免疫功能低下人群。

中國科學院院士高福#

長新冠是基本事實,感染次數越多,后遺癥風險越高

近日,由國家傳染病臨床醫學研究中心、中國人民解放軍總醫院第五醫學中心主辦的國家感染性疾病臨床醫學研究中心 2023 年學術年會在北京舉行。

《每日經濟新聞》記者注意到,中國科學院院士高福等專家學者就長新冠、疫苗和藥物研發等話題進行了交流。

后新冠時期,既不能“恐冠”也不能“輕冠”

高福認為,重新審視新冠疫情的防控工作,實事求是非常重要。如何尋求真相?這取決于科學。如何做到務實?這取決于公眾的理解、參與和遵守。

他介紹,進入 21 世紀以來,從 2009 年到 2022 年,人類共經歷了 7 起全球關注的全球公共衛生(傳染病)事件。大概兩三年就有一次,但事實上,新發突發傳染病無處不在。

關于構建新發突發傳染病防控體系,高福表示,“未來,無論是公共衛生研究還是臨床研究,我們都應該專注于基于事實的循證醫學。”同時,他強調,對于未來潛在的新發突發傳染疾病,每個人都應該團結起來,利用科技和醫學來保護全人類。

安徽醫科大學第一附屬醫院執行副院長李家斌重點分享了新冠三年以來,基層醫生應掌握的治療方法和經驗。李家斌說,“基層可能會面臨早期患者,應該進行早期干預和治療,避免向高危病人的重癥化發展,早期抗病毒治療和后期抗病毒治療之間的差距非常大。”

長新冠是一個基本事實

面對以新冠為代表的新發突發傳染病,人類能做些什么?對此,高福認為,人類只能做兩件事:一是做好監測,二是做好基礎研究。“所有臨床專家都在討論,面對以新冠為代表的疾病,我們需要開發抗病毒藥物。除了疫苗,很重要的就是抗病毒治療能力,這是全世界大家都在努力的方向。"

他進一步指出,但我們不能總是頭疼醫頭,腳疼醫腳。還是應該把錢放到基礎研究上,開發一些新的抗病毒藥物。以阿茲夫定為例,第十版診療方案就把阿茲夫定放在了非常重要的位置,這款藥是我們國家自有知識產權的。

高福認為,臨床專家在發現臨床實踐中的問題后,應該與制藥公司和科學家合作進行基礎研究。大家合作,早有布局,中國也會走在世界前列。

一直以來,關于“長新冠”是否存在都有較多爭議。高福認為,長新冠是一個基本事實,不要回避,不要因為長新冠可能對人類有影響就不敢講,這不是一種科學的態度。感染次數越多,后遺癥的風險就越高,這是有臨床數據的,所以病人該診斷要診斷,該用藥要用藥。

在疫苗方面,高福表示,目前中國獲批附條件上市或者緊急使用的新冠疫苗有 13 種,大家都投資、都去研究生產,從這個方向來講,已經走在世界的前列。

談到未來應對新發突發傳染病的疫苗和藥物研究,深圳市第三人民醫院院長盧洪洲表示,還是要靠疫苗,如何開發出真正有效的預防性疫苗是未來努力的方向。他還表示,未來應該將技術用于藥物開發,不僅可以治療,還可以預防感染。

關于今年是否會出現一大波感染,盧洪洲認為疫情會持續,但他一直不認為今年會再出現另一個高峰。因為我們人群在去年廣泛感染以后都有群體免疫,少部分病人依然還會再感染。但是目前我們發現 XBB 毒株的免疫逃逸能力非常強,以往的疫苗對它效果不好,我們要盡快研發針對 XBB 毒株的疫苗,對老年人、腫瘤病人盡快接種,這才是當務之急。

免疫力強,不懼二陽#

新冠病毒沒有特效藥,靠的就是你的免疫力

出現二次感染或者重復感染,主要原因來自兩方面:

● 自身免疫力降低

距離上一次接種疫苗的時間過長,身體內的抗體含量持續下降;又或者是上一次感染屬于輕癥或無癥狀,體內產生的抗體含量相對較少;還有一部分人,本身免疫力低下,或者免疫系統有疾病,也容易出現二次感染。

● 病毒突變

目前新冠病毒變異速度很快,以奧密克戎為例,人體對奧密克戎不同亞型難以建立全面的免疫屏障,在感染了奧密克戎某個亞型之后,仍有可能感染奧密克戎的另一種毒株。所以,像老年人、有基礎疾病的人群、免疫力較差的人群是比較容易出現二次感染的。

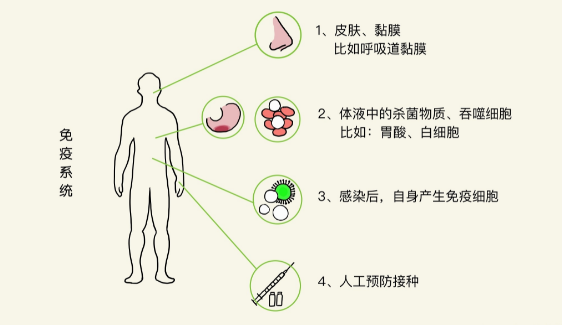

人的一生,其實就是與各種病原體抗爭與共存的一生。我們人體的免疫系統分為兩大部分:特異性免疫和非特異性免疫。

特異性免疫(或者獲得性免疫)只能防止一種細菌或一種病毒感染。比如服用了小兒麻痹糖丸,就只能預防小兒麻痹;注射了乙肝疫苗,就只能預防乙型肝炎。非特異性免疫(或者固有免疫)則是什么細菌、病毒都能防,比如皮膚什么細菌都阻擋,干擾素什么病毒都“干擾”。

特異性免疫是后天獲得的,是人生下來之后,通過打疫苗、打預防針或接觸病原微生物患過某種疾病而獲得的某種特定的免疫力;非特異性免疫則是先天的,爹媽給的,生來就有。

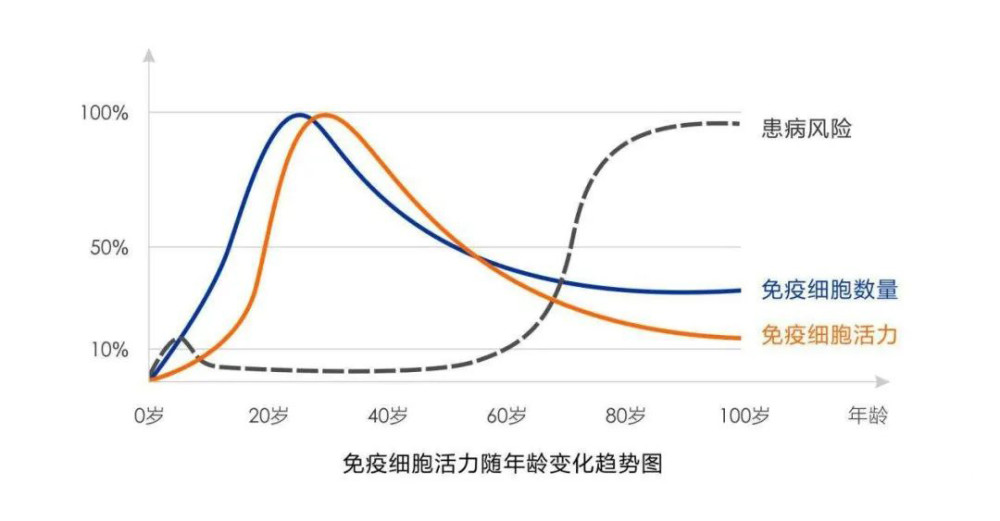

個體免疫力的強弱決定了在面對病毒時的抵抗能力和患病后的嚴重程度,以及恢復速度、恢復效果等。想要有充足的免疫力,免疫細胞的活性和數量是關鍵!人體中的免疫細胞的數量和活性在20歲達到峰值,隨后便逐年下降;40歲時,免疫細胞的數量和活性只剩下20歲時的一半。

中國工程院院士、免疫細胞治療專家陸道培教授說過:“免疫細胞是我們人體所需要的細胞,是重要的細胞,儲存起來也就是儲存我們的力量,比儲存的錢還要更重要。”

后疫情時代,及時儲存免疫細胞,在與新冠病毒長跑的未來,寧可備而不用,不可用時無備,讓健康有備無患!

怕二陽,畏三陽,干細胞來幫忙#

先進的干細胞技術為新冠后遺癥人群帶來新的希望

干細胞可助力人體修復受損身體機能,守護人體免疫力,或使“長新冠”人群早日恢復,以及降低“二陽”概率。

2021 年 2 月,解放軍總醫院第五醫學中心感染病診療與研究中心主任國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任王福生院士團隊 在Nature 子刊 Signal Transduction and Targeted Therapy 上發表了一篇關于《人臍帶間充質干細胞對 COVID-19 重癥患者肺損傷的影響:一項隨機、雙盲、安慰劑對照 II 期臨床試驗》研究的文章。

該項試驗表明,間充質干細胞(UC-MSC)加速了 COVID-19 重癥患者肺實性病變的消退,改善了肺的綜合儲備能力,并證實了良好的耐受性和安全性,干細胞治療為 COVID-19 肺損傷患者提供了一種安全,且潛在有效的治療選擇。

2022 年 1 月,王福生院士團隊又公布了全球首個干細胞治療新冠的隨機、雙盲、對照 1 年隨訪結果。文章發表于《柳葉刀》子刊——EBioMedicine。

研究對此前參加 II 期臨床試驗的 100 名患者進行了前瞻性隨訪,每隔 3 個月隨訪一次,為期 1 年,以此評估 UC-MSCs 治療的長期安全性和有效性。

結果顯示:干細胞給藥對新冠肺炎患者肺部病變和癥狀的恢復具有長期益處,且患者癥狀更輕和生活質量更好,睡眠困難、日常活動和數字評定量表評分均得到顯著改善。

國內外多項試驗數據表明,針對新冠后遺癥干細胞主要有兩大作用:一是針對免疫過度激活,干細胞可以增強機體免疫調節功能,抑制免疫系統過度激活,抑制炎癥反應,與此同時還可以提高抗病毒能力; 二是干細胞可以分化為多種細胞來替換死亡、衰老的細胞,改善微環境,促進內源性修復,緩解機體各功能癥狀。

在今年 5 月 26 日于知名期刊《干細胞與治療》上的就曾刊載過一篇,題為“Nebulized exosomes derived from allogenic adipose tissue mesenchymal stromal cells in patients with severe COVID-19: a pilot study”的報道。文章提到來自中國武漢、上海、北京三地的學者共同參與了一項與新冠狀病毒相關的研究。研究者將源自人異體脂肪間充質干細胞衍生的外泌體 haMSCs-Exos,以霧化吸入形式對 7 名重癥 COVID-19 患者進行干預,初步研究結果顯示參與者肺部損傷得到顯著改善。

天歲研發:霧化吸入細胞修復因子

利用細胞修復因子抑制炎癥及增強機體免疫力的作用,通過口腔或鼻腔吸入形式,吸入肺直接接觸病灶,促進新冠病毒感染導致的肺損傷患者早日康復,減少并發癥。

免責聲明:

我們尊重原創,也注重分享。部分圖文來源網絡,版權歸原作者所有,如涉及作品內容、版權或其它問題,請聯系我們刪除!

閩公網安備 35020602002648 號

閩公網安備 35020602002648 號 QQ 客服

QQ 客服