普遍大家只知道干細胞有歸巢功能,但對于歸巢的理解,卻非常陌生。

歸巢,歸哪個巢?是歸受傷處還是歸特定組織?歸巢的機制是什么?歸巢有何益處?今天,一起來探討一下干細胞的歸巢性吧。

概念

“歸巢”(homing)

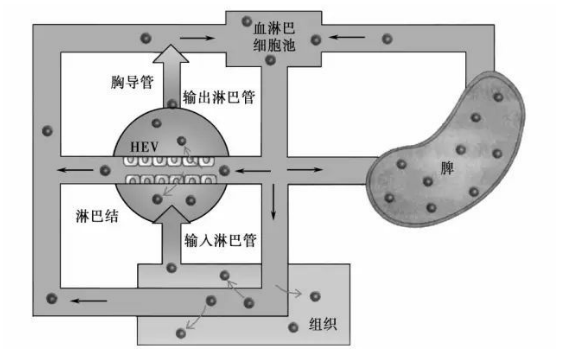

歸巢最早是指循環在血液中的淋巴細胞傾向于遷移到它們原先派生自那里的淋巴細胞部位,如淋巴結,這一回歸現象稱為“淋巴細胞的歸巢”,這是 1983 年 Gallation 提出來的。

后來“歸巢”這一概念逐漸引申至干細胞。

干細胞歸巢是指內源或外源性干細胞在多種因素的作用下,能定向趨向性遷移,越過血管內皮細胞至靶向組織并定植存活的過程,類似人體局部炎癥反應后大量白細胞遷移至炎癥周圍。

干細胞巢(niche)

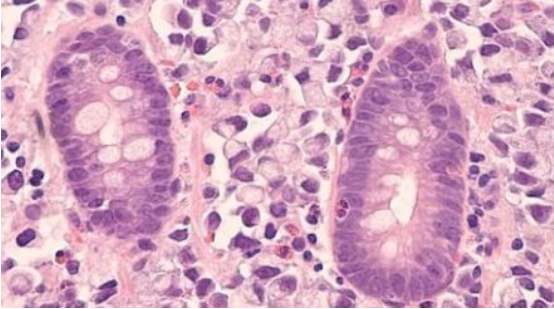

干細胞周圍的細胞形成像搖籃樣的環境保護著干細胞,這一環境被稱為微環境(干細胞巢,niche)。niche 不僅給干細胞提供養分,同時還指導干細胞的行動,決定干細胞的分化方向。

微環境是由干細胞相鄰的各種細胞、細胞外基質(extracellular matrix, ECM)以及多種細胞因子等構成。

何為干細胞歸巢效應?

除了造血干細胞之外,干細胞的歸巢性主要是指的間充質干細胞。

2009 年,Krap 等科學家建議將“間充質干細胞歸巢”定義為:MSCs 在目標組織的脈管系統里被捕獲,隨后跨越血管內皮細胞遷移至目標組織的過程。

微環境改變是 MSCs 歸巢的始動因素,組織損傷局部表達多種趨化因子、黏附因子、生長因子等各種信號分子。不同的微環境分泌不同的信號分子,吸引 MSCs 定向到達該組織。

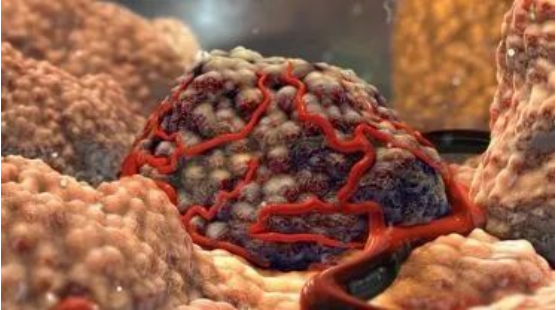

干細胞歸巢,最終歸巢至骨髓,歸巢至各個臟器,歸巢至炎癥及創傷部位,甚至歸巢至腫瘤部位。

簡而言之,干細胞歸巢性,猶如一部 GPS,時刻指引著干細胞尋找回“家”的路。

干細胞歸巢小組成員

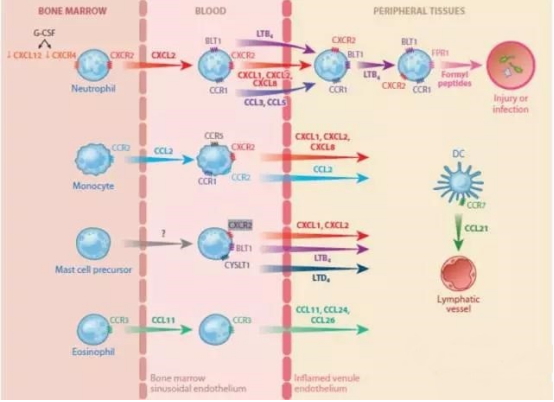

干細胞的歸巢機制尚不清楚。簡言之,一些特定的信號分子與 MSCs 膜上的相應受體結合,共同驅動它們的歸巢行為。參與歸巢行為的小組成員很多,有諸如趨化因子、生長因子和黏附分子等。

趨化因子:主要負責由遠及近

趨化因子的主要作用是誘導細胞定向遷移,被趨化因子吸引的細胞沿著趨化因子濃度增加的信號向趨化因子源處的遷徙。主要功能是在炎癥和體內平衡過程中管理白細胞向各自位置的遷移。

▲炎癥過程中骨髓,血液和周邊組織之間的趨化因子交流

黏附分子:主要負責由外而內

血管中的 MSCs 黏附于毛細血管壁跨內皮細胞層歸巢至目標組織,MSCs和細胞外基質通過表達細胞黏附分子配體與細胞黏附分子結合,介導干細胞歸巢到特定的靶點。

提高干細胞的歸巢率的方法

間充質干細胞可以選擇性地歸巢到多種組織損傷部位,因此提高干細胞的歸巢率非常重要。近年來科學家們就干細胞歸巢率展開研究,得以實現治療效率和減少副作用。科學家提出了以下幾種方法:

1. 磁引導技術,科學家還想到利用磁場引導干細胞到達特定損傷部位,用磁性顆粒標記的干細胞利用外部磁場被引導到損傷部位。

2. 基因改造,可通過病毒轉導使干細胞表達歸巢因子。如趨化因子(CXCR4)或粘附受體(VLA-4)等,從而使得干細胞歸巢效率提升。

3. 水凝膠支架,科學家還嘗試將趨化因子或細胞因子浸漬的水凝膠支架植入靶組織來調節干細胞歸巢。

但是,最簡便的方法是在干細胞歸巢機制的加持下,身體通過靜脈注射,多次性、安全地將大量干細胞輸送至身體損傷的部位,這樣就不用擔心剛輸入的干細胞消失了。通過靜脈輸入的干細胞,會在受損部位發揮積極的修復功能,這也在理論層次上正式解釋了干細胞靜脈輸注的科學原理。

免責聲明:

我們尊重原創,也注重分享。圖文來源網絡,版權歸原作者所有,如涉及作品內容、版權或其它問題,請聯系我們刪除!

閩公網安備 35020602002648 號

閩公網安備 35020602002648 號 QQ 客服

QQ 客服