干細胞技術被認為是世界生命科學和醫學研究的前沿和制高點,它是第三次醫學革命的核心,不少在干細胞領域取得了科研成果的科學家還獲得了諾貝爾獎。干細胞技術正在引領現有的疾病治療模式發生深刻變革,同時也為人類應對健康挑戰提供了新的技術和新的思路。當全球各國都在重金投向這個領域,中國又處在怎樣的發展階段?細胞治療的時代已然到來,又能為我們創造怎樣的未來?

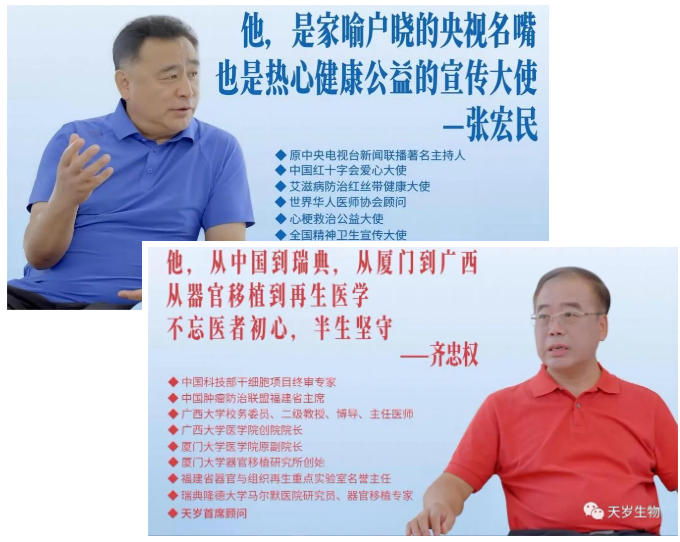

《天歲對話》特邀特邀張宏民老師對話齊忠權院長,圍繞生物醫療,共話細胞,共探未來!

天歲對話 Vlo.01

以下為對話實錄:

01 培養大量人才

張宏民老師:

那么 2006 年您回國,當時您是怎么一個考慮的呢?來到國內之后,這些年您做了哪些具體的研究工作,請跟我們談談。

齊忠權院長:

謝謝。因為在這個留學期間,我經常回國,回國看到了國內大醫院里人流如潮,等待器官移植的患者非常多,所以作為一個醫生我是很著急的,學成了以后應該盡快回來。雖然科學沒有國界,但是科學家還是有國界的,尤其是一位醫生,應該為祖國人民服務。所以說當時我就毅然決然地放棄了瑞典的一切條件,回到了祖國。當然回到祖國以后,這 18 年也是做了大量的工作。

作為一個器官移植醫生,我在廈門大學創建了(器官移植)研究所。到目前為止已經培養了近150名研究生、博士生和博士后,為國家培養了大量人才。

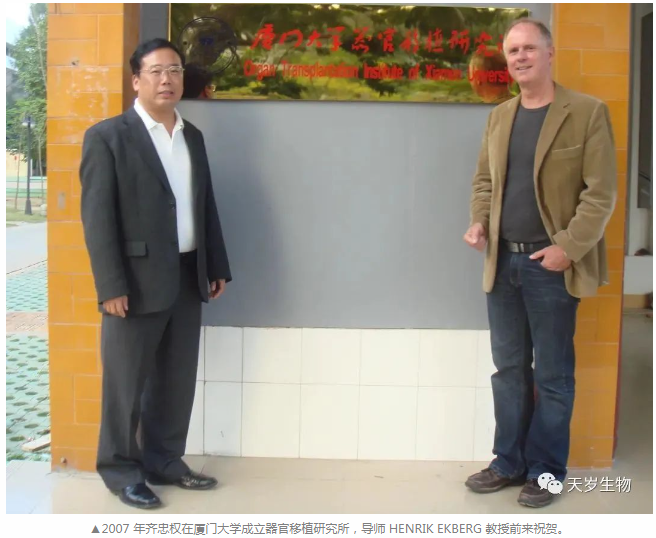

齊忠權竭盡所能發展廈門大學器官移植學科。2007 年,他創辦了廈門大學器官移植研究所,組建了一支多學科、有深度、有活力的科研團隊。

同時,我發現中國的器官移植沒有國際化,也沒有正規化,我做了大量的工作,承擔了科技部國家重大技術研究課題。我把這些年培養的學生分了幾個階段,從同種移植到異種移植,然后到干細胞治療。

他的研究領域以器官移植臨床實際問題為導向,立志推動我國器官移植事業的健康快速發展。他圍繞免疫排斥機制研究、免疫抑制劑開發、組織工程、干細胞技術和動物克隆等領域,在轉化醫學方面開展了一系列的深入探索,立志推動我國器官與組織再生領域的發展。經過努力,研究所已步入了快速發展軌道。

2012 年,齊忠權承擔的國家重大科學問題導向項目中的主要課題將有望從根本上解決臨床器官短缺和免疫排斥問題,對臨床器官移植具有重大的意義,已經為異種移植的攻破,解決器官短缺這一世界性難題做出了積極貢獻。

我近五年來又做了另外一項工作,就是把我在廈門大學的十年,所積累的這些豐富的經驗,做了支援西部建設的服務,給廣西大學創建了醫學院,到了廣西以后,我又承擔了國家科技部的干細胞外泌體的重大課題,目前課題已經結題,有非常好的成果。

2017 年,他受廣西自治區的委托主動支援西部建設,協助創建廣西大學醫學院并擔任首任院長。經過齊忠權多年的努力,學院步入了快速發展軌道,源源不斷地培養了許多高素質的本科生和研究生。

02 踐行醫者仁心

張宏民老師:

您一開始所研究的方向是器官移植方面,一個什么樣的契機使您對干細胞領域有一個認識,并且深入到研究當中去呢?

齊忠權院長:

器官移植醫生最主要是挽救器官衰竭病人,生病可以給他換器官。我時刻在想能不能病人不到器官衰竭這個程度,我們就預防,所以說在 2013 年 4 月 2 日,在央視第十套節目,我們做了一個(欄目)叫未來器官工廠,主要是給年輕人講科學幻想。十年過去了,這個幻想已實現了。

因為器官移植目前的移植免疫這個門檻已經突破了,但是器官短缺,我們就考慮到能不能用動物的器官代替,或者是人造器官,或者是克隆器官,目前豬的器官,豬的心臟移植給人已經成為事實,所以在這方面我們完成了國家重大課題。在供體和受體的組織嵌合方面,我也是做了開創性的工作。

豬心換人心!2022 年 1 月,馬里蘭大學醫學院的醫師進行了世界首例轉基因豬心移植手術,57 歲的大衛·貝內特(David Bennett)完成了一次“實驗性”心臟移植手術。為其捐獻心臟的,是一頭 1 歲大、重 240 磅的“基因修飾”豬。該病人術后存活了約兩個月。

當然做器官移植的醫生,我就想了,能移植器官,細胞肯定是也能移植,干細胞這么好的東西,21世紀到來,科學對人類的偉大貢獻就是干細胞對人類健康的改善,所以說我們真正地找到了好東西,干細胞是可以修復受損的組織器官。

所以這樣的話,在組織器官沒有到衰竭之前,我們就介入,這是一個方面;另外一個方面的話,我們從古到今一直是想找長生不老的藥,我們健康的人也希望長壽,所以說我們真正的靈丹妙藥在哪里?目前全世界已經找到了,就是干細胞。

未完待續 敬請期待

閩公網安備 35020602002648 號

閩公網安備 35020602002648 號 QQ 客服

QQ 客服