近年來,培養干細胞和再生醫學領域的人才已被列入我國《“十四五”衛生健康人才發展規劃》。正值高考填報志愿階段,越來越多的學生和家長關注干細胞和再生醫學領域的相關大學和專業,為以干細胞和免疫細胞為代表的細胞治療技術的進步注入新的力量。

近年來,生命科學、細胞科技非常受歡迎,這份關注也延續到了高考后。如何填報志愿,進什么院校能投身生命科學領域,研究干細胞、免疫細胞,此類相關話題在網絡上引發熱議?

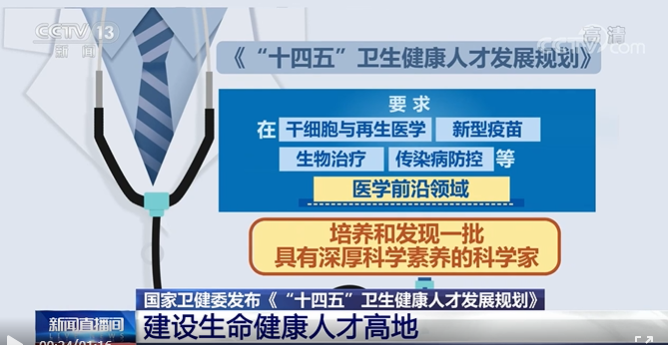

2022 年,國家衛健委發布《“十四五”衛生健康人才發展規劃》,提出“十四五“時期我國衛生健康人才發展的總體目標是促進人才服務能力提升和結構優化,完善人才管理體制機制,營造人才發展的良好環境。

《規劃》強調建設生命健康人才高地,培養一批創新型高層次人才。以引領醫療技術領域的創新和解決生命健康領域的前瞻性和戰略性問題為核心,旨在培養和發現一批在組學技術、干細胞與再生醫學、新型疫苗、生物治療、傳染病防控等前沿醫療領域具有深厚科學素養、廣闊視野和強大前瞻性判斷的戰略科學家。加大對青年科技人才的資助力度,多渠道支持培養具有跨學科背景、復合能力、創新能力的青年科技人才。

干細胞和再生醫學是近年來方興未艾的生物醫學研究領域,具有重要的臨床應用價值。旨在通過干細胞移植、分化與組織再生,促進機體創傷修復、治理疾病。干細胞和再生醫學將徹底改變傳統對壞死性和損傷性等疾病的治療方法,給疾病的機制研究和臨床應用帶來革命性的變化。

在高考填報志愿之際,越來越多的學生和家長關注干細胞和再生醫學領域的相關大學和專業,為以干細胞和免疫細胞為代表的細胞治療技術的進步注入新的力量。下面將為大家介紹細胞技術領域的頂尖大學、專業學院,以及為渴望進入該行業的學生推薦的專業。

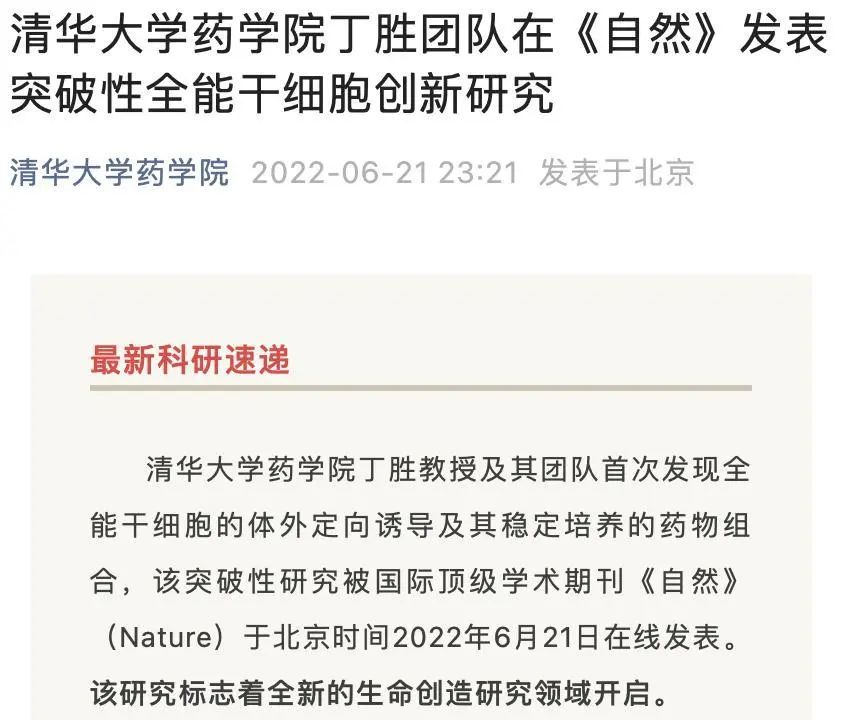

清華大學醫學院:干細胞與再生醫學中心

清華大學醫學院充分發揮了清華大學跨學科融合的優勢。從基礎醫學研究入手,深入探討干細胞發育和再生醫學的機制,建立基礎理論。同時,還開發衰老相關疾病的治療方法,包括中風、帕金森病、阿爾茨海默病、糖尿病等疾病,并推動細胞治療、基因治療等相關領域的技術突破和產業發展。

清華大學醫學院充分發揮了清華大學跨學科融合的優勢。從基礎醫學研究入手,深入探討干細胞發育和再生醫學的機制,建立基礎理論。同時,還開發衰老相關疾病的治療方法,包括中風、帕金森病、阿爾茨海默病、糖尿病等疾病,并推動細胞治療、基因治療等相關領域的技術突破和產業發展。

清華大學干細胞與再生醫學中心成立于 2011 年。近年來,研究團隊闡明了干細胞的表觀遺傳學調控機制、干細胞與生殖發育的機制、中胚層和血液干細胞的分化機制以及神經干細胞的發育分化。近年來,與多個院系中研究干細胞與再生醫學的團隊定期進行學術交流和跨學科合作,推動研究從基礎到轉化和臨床應用。在未來的發展中,醫學院將加強醫產融合,跨學科,繼續招募世界級的再生醫學專家,重點建立治療年齡相關疾病的再生醫學方法和應用平臺。

北京大學醫學院:干細胞研究中心

北京大學干細胞研究中心(Peking University Stem Cell Research Center)(SCRC)創立于 2000 年,是北京大學醫學部下設研究機構。

中心目標是建立不同組織和器官的成體干細胞庫,重點是通過比較 ES 細胞和來自不同組織的干細胞的基因和蛋白質表達譜,闡明胚胎干細胞分化為不同組織干細胞的調控機制;以及通過細胞移植治療細胞退行性疾病,如糖尿病和帕金森病等。已經對神經干細胞、胰島干細胞和其他成體干細胞進行了研究。成功修復了兔的受損角膜,目前正在進行治療角膜疾病的臨床試驗。

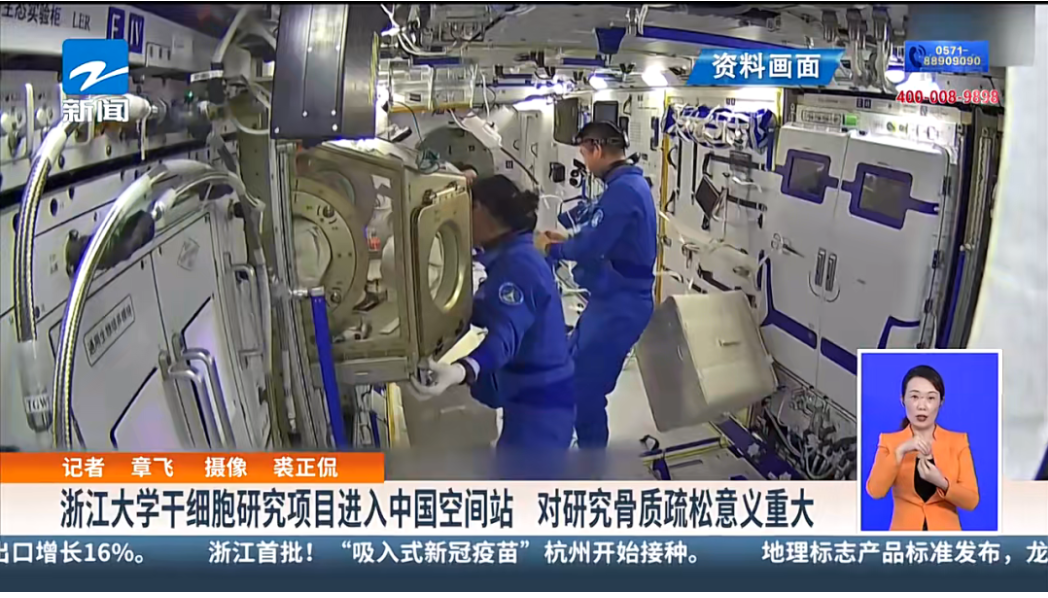

浙江大學基礎醫學院:干細胞與再生醫學系

浙江大學干細胞與再生醫學系專注于運動系統和造血系統等目標組織器官、多學科交叉,上下游打通,研究“組織科學,組織病理,組織工程,組織移植和組織康復”,發現新知識,建立新的再生技術,培養干細胞和再生醫學領域的創新型和跨學科人才。

浙江大學干細胞與再生醫學系專注于運動系統和造血系統等目標組織器官、多學科交叉,上下游打通,研究“組織科學,組織病理,組織工程,組織移植和組織康復”,發現新知識,建立新的再生技術,培養干細胞和再生醫學領域的創新型和跨學科人才。

干細胞與再生醫學系是國家科技部干細胞重點研究計劃和 863 組織再生技術項目的牽頭單位。承擔科技部 973 課題、國際合作項目、國家自然科學基金,以及教育部和浙江省等其他項目多項。該學科已在國際一流學術期刊上發表論文百余篇。2014 年 7 月,浙江大學組織工程與再生醫學實驗室歐陽宏偉教授課題組本科生唐俏梅在 Nature highlight 上發表相關研究(陳曉博士指導)。組織工程與再生醫學重點實驗室開拓了中國首個組織工程醫療新技術臨床轉化途徑和示范。歐陽宏偉教授帶領的團隊完成了“運動系統組織工程技術”項目,獲得國家教育部科技進步一等獎。

同濟大學醫學院:干細胞研究中心

早在 2010 年,同濟大學醫學院干細胞研究中心揭牌成立,得到了時任同濟大學校長、著名細胞生物學家裴鋼院士的大力支持。

2013 年,同濟大學干細胞與再生醫學國際聯合研究中心獲得科技部批準。

該中心依托同濟附屬醫院,是在原“同濟大學干細胞研究臨床轉化中心”基礎上建設的干細胞轉化醫學研究公共平臺。其研究重點是解決與干細胞在疾病治療中的應用相關的關鍵技術問題。旨在促進中美科學家在干細胞研究領域的聯合研究,搭建國際公認的細胞產業化平臺,建立國際公認的臨床研究路徑和評價體系,實現干細胞研究與應用的鏈接,最終在疾病的干細胞臨床治療中發揮作用。

作為我國干細胞與再生醫學研究管理與協調的專業機構,該中心與美國加州再生醫學研究所等國際知名研究機構建立了密切的合作關系。該中心的成立有利于促進學校干細胞研究團隊與國際領軍人才的聯合攻關,提升干細胞研究的國際影響力。

國際聯合研究中心是科技部面向國際科技前沿,為促進與國外一流科研機構長期合作,依托國內具有高水平科學研究和技術開發能力的機構而設立的國家級國際科技合作基地。2013 年,科技部共認定 38 家單位為國家國際科技合作基地(國家級國際聯合研究中心類)。

上海交通大學醫學院:附屬仁濟醫院臨床干細胞研究中心

上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院臨床干細胞研究中心成立于 2010 年,是仁濟醫院與上海交通大學Med-X研究所聯合成立的研究機構。

自成立以來,該研究中心發展迅速。到目前為止,主持了 75 個國家級項目和 46 個省部級項目,研究經費超過 1.1 億元。其中,國家重大科學研究計劃/科技部國家重點研發計劃首席項目 2 項、研究課題 2 項,國家自然科學基金重點項目 3 項,優青3項,面上項目38項,青年項目24項,外國青年項目3項。科研成效顯著,產出了一批有影響的重要科研成果。共發表 SCI 論文 140 篇,其中 IF≥10 的論文 19 篇,5≤IF<10 的論文 62 篇,包括Gastroenterology、Nature Communications、Cell Research、Gut、PNAS, Clinical Cancer Research等高質量期刊論文,申請專利 15 項,授權 4 項。

復旦大學上海醫學院:生物醫學研究員

生物醫學研究院(Institutes of Biomedical Sciences,簡稱“IBS”)成立于2005年5月21日,研究院的使命是創建”中國第一、世界一流的生物醫學交叉學術研究機構”,已經在生物醫學交叉學科領域形成“代謝與腫瘤的分子細胞生物學”、“醫學表觀遺傳學”、“系統生物醫學”三個優勢方向,并正在努力拓展轉化醫學研究和精準醫學研究,包括腫瘤代謝、腫瘤免疫、腫瘤診斷、心血管疾病、出生缺陷、靶點結構與活性小分子、組學與大數據、干細胞技術、腸道菌群、類器官芯片、顯微成像、生物治療與干預等,形成新的交叉學科生長點和下游技術。

中國科學院院士、復旦大學校長金力強調,人才培養始終是大學的根本任務,全面提升醫學拔尖創新人才自主培養質量始終是復旦上醫肩負的重要使命。面向未來,學校將致力于培養“干細胞式”的醫學人才,打造拔尖創新人才自主培養體系,讓培養出的醫學生像干細胞那樣具有多學科基礎、多方面潛力和高素質潛能,成長為醫德高尚、醫術精湛的人民健康守護者和能夠解決健康領域重大科學問題、應對重大疾病防控挑戰的未來醫學領軍人才。

中山大學:干細胞與組織工程研究中心

中山大學干細胞與組織工程研究中心于 2002 年正式成立,是華南地區最大的干細胞和組織工程研究機構。該中心涵蓋分子生物學、生物化學、免疫學、遺傳學、組織胚胎學、發育生物學、內科學(含腎臟病學、心血管內科、消化內科、神經內科)、外科學(含肝膽外科、泌尿外科、消化外科、普外科)、婦產科、眼科、材料科學等基礎醫學和臨床醫學多個學科,2005 年成為廣東省教育廳干細胞與組織工程重點實驗室,2007 年成為教育部干細胞與組織工程重點實驗室。

中山大學干細胞與組織工程研究中心匯集了中山大學在干細胞和組織工程研究領域最優秀的專家。實驗室通過老、中、青年三代人的結合,形成了一支年齡和知識結構合理、文化程度高、專業覆蓋面廣、技術實力強的學術團隊。

華中科技大學:附屬協和醫院干細胞中心

華中科技大學附屬協和醫院干細胞中心(湖北省暨華中科技大學干細胞應用研究中心)于 2002 年經湖北省衛生廳批準,由黃士昂教授回國建成立。本中心本著“面向國際、合作互利”的精神,集臨床診斷、臨床治療、科研、人才培養、產業發展于一體。經過近 20 年的快速發展,在診斷、臨床實踐和科學研究方面形成了相互促進、相互改進、相互進步的良性循環。

該中心擁有門診部、240 平方米的實驗室和近 80 平方米的 GMP 細胞治療設施,是一個專注于血液疾病系統準確診斷、專業特征檢測以及免疫細胞治療、基因靶向治療和干細胞再生治療等生物治療的診療中心。

該中心擁有門診部、240 平方米的實驗室和近 80 平方米的 GMP 細胞治療設施,是一個專注于血液疾病系統準確診斷、專業特征檢測以及免疫細胞治療、基因靶向治療和干細胞再生治療等生物治療的診療中心。

河北醫科大學:醫學與健康研究院

醫學與健康研究院(以下簡稱“研究院”)是河北醫科大學建立的重要科技創新基地。

目前,該研究所擁有兩個共享服務平臺,即大型研究儀器設備共享服務平臺、實驗動物公共服務平臺,以及六個不同方向的研究中心,即創新藥物研究與評價中心、神經科學研究中心、心血管醫學研究中心、干細胞與免疫細胞研究中心、代謝性疾病與腫瘤研究中心、公共衛生與健康管理研究中心。

目前,該研究所的研究人員正在承擔多項國家、省部級項目,每年培養約 150 名博士和碩士研究生,其中許多人獲得了學校或國家的獎學金。

最近正是高考志愿季。高考結束后,學生將填報本科志愿。目前,生物科學、生物技術、生物信息學、細胞生物學、基礎醫學等大學開設的專業都是該行業的大方向專業;在研究生階段,仍然可以選擇更詳細的專業方向。細胞技術代表著未來醫學發展的方向,我們期待更多的學生加入!

免責聲明:我們尊重原創,也注重分享。圖文來源網絡,版權歸原作者所有,如涉及作品內容、版權或其它問題,請聯系我們刪除!

閩公網安備 35020602002648 號

閩公網安備 35020602002648 號 QQ 客服

QQ 客服